「連邦取引委員会」などと訳されることが多いアメリカの Federal Trade Commission(以下 FTC)。日本でいうところの公正取引委員会のような公的機関だ。

その FTCが、悪名高き リゾートフィー に関するルールを 2024年12月に告示し、先週 5月12日から効力を発揮するようになった。

数日前の地元メディアの報道によると、多くのホテルがその新ルールに従ったものの、MGM系列のホテルはまだ従っていないとのこと。(本誌が昨日調べたところによると、すでにMGM系列も従ったようだ)

ラスベガスを何度も訪れたことがある当サイトの常連読者の多くは、このリゾートフィーがとんでもなく悪質なものであるかを知っており、実際に自身が不愉快な思いをした経験もあるに違いない。

そんなリゾートフィーに対して公的機関がメスを入れたと聞けば、「やっとなくなってくれるのか!」と好意的に受け止めているのではないか。

が、喜ぶのはまだ早い。というのも、リゾートフィーそのものが禁止されたわけではないからだ。今回の規制はあくまでも告知方法(予約サイトなどでの表示方法)に関する新ルールであって、リゾートフィー自体は引き続き認められている。それでも今までの野放し状態よりは大きな進歩と言ってよいだろう。

その規制内容の説明に入る前に、リゾートフィーを知らない読者のためにその実態についてふれておきたい。

リゾートフィーとは、宿泊料金とは別に請求される追加料金のようなもの。

20年以上前にアメリカのごく一部のホテルが導入し始めたとされるが、広く存在が知られるようになったのは15年ほど前にラスベガスのカジノホテルが導入し始めてからだ。

その後さまざまなリゾート都市でも定着するようになり、今ではその存在を知らない人はいないほど、アメリカでは広く知れ渡っている。

「追加料金のようなもの」と聞けば、税金や予約手数料あるいはサービス料のようなものを想像してしまうかもしれないが、それらとは金額的にも悪質度もまったく異なる。

金額でいうならば、ラスベガスの場合、30~60ドル(4500~9000円)が現在の相場なので(高級ホテルほど高い傾向にある)、少額の税金やサービス料という次元の話ではない。

さらに不評なのが、数泊する「1回の滞在」に対しての追加料金ではなく、「1泊ごと」に請求されるばかりか、そのリゾートフィーにもホテル税が課税される。

(ラスベガスでは、ホテルの宿泊費に対して一般の消費税ではなくホテル税が課税され、その税率は現在 13.38%)

つまり、たとえば日本人観光客に人気のベラージオホテル(噴水ショーで有名な高級ホテル)に4泊した場合、現在のリゾートフィーは1泊55ドルなので4泊で220ドル、それにホテル税が加わり、今のドル円換算レートで3万5千円を超える金額を宿泊料金とは別に払わなくてはならない。

ちなみにホテル側が主張する「リゾートフィーの根拠となっているサービス」の内容は、インターネット回線の使用料、フィットネス施設の使用料、客室内電話からの市内通話かけ放題サービス、毎朝部屋に配達される新聞代、部屋に置かれているミネラルウォーター数本、ビジネスセンターでのコピー機、ファックス、プリンターの使用料、などとなっている(各ホテルによって多少の違いはあるが、どこもおおむねこれに近い内容)。

つまり表現を変えれば、「これらの使用料をすべて無料にしてあげるから、その代わりにリゾートフィーというカタチで一括徴収させてくださいね」といった感じの追加料金ということになる。

本来であれば、コピー機、ファックス、客室内からの電話などの実費は利用する者が個別に負担すべきものであり、また新聞もミネラルウォーターも館内の売店で買えば数ドルで済む。

さらにだれもがスマートフォンを持つ今の時代、客室内の固定電話からの市内通話かけ放題など、だれもありがたいとは思わないし、そもそも大多数の観光客にとって長電話をするほどの話し相手がラスベガス市内にいるわけがない。

ファックスやプリンターに至っては、観光目的の一般宿泊者のだれが使うというのか。出張族などビジネス客でも今はほぼ使わないだろう。

ここまでの説明だけでもこのリゾートフィーというものがほとんど不要なものであることがわかってもらえたと思うが(必要なのはネット回線ぐらいか)、一番悪質な部分は告知方法と徴収方法の部分にある。

どういうことかというと、利用者がネットで宿泊予約をする段階において、リゾートフィーの存在になるべく気づかれないよう小さな文字で表示したり、予約の最終段階の画面に到達するまでリゾートフィーにはふれないようにしている。

さらに、そのホテルの公式サイトであろうがエクスペディアのような予約専門サイトであろうが、予約を完了する段階では宿泊費と税金だけをクレジットカードにチャージし、リゾートフィーはホテル到着後のチェックイン時まで請求しない。

つまり、チェックインの段階で「宿泊費はすでにお支払い頂いていますが、リゾートフィーはまだなので、リゾートフィーだけ今ここで徴収させて頂きます」となる。

リゾートフィーだけ後払いにせざるを得ない理由はこのあとにふれるとして、ここまでの流れを宿泊者の心境で表現するならば、「持ち物などの旅行の準備はすべて完了! ホテルの予約も、その代金の支払いも完了。さぁ出発だ!」と、意気揚々と家を出て、現地のホテルに到着したとたんに受付のスタッフからリゾートフィーの存在を告げられ意気消沈。

「何よそれ? そんなの聞いてないよ! えぇ~新聞代とコピー機使用のサービス? そんなものいらなぁ~い! でも払わないと泊まれないの? じゃぁ払うよ $50 ならまぁいっか。えぇ~、1泊ごとに課金されるの? あり得なぁ~い!」といった感じになるわけだが、十年以上も前からラスベガスのホテルのチェックインカウンターではこのようなやりとりが毎日のように繰り返されてきている。

現場のスタッフとしても楽しい応対ではなく、顧客とのトラブルに疲弊している人も少なくないようだ。

ではなぜ客も現場スタッフも楽しくないバカげたリゾートフィーというものが誕生し、そして今でも存在し続けているのか。

それはもちろん経営側の都合であることは言うまでもないが、最大の理由は、宿泊費の見かけの安さと、ホテル予約サイトでの表示順、つまり安い順にリストさせた場合、自社のホテルを上位に表示させたいからだ。

ではなぜリゾートフィーがこれほどまでに高くなってしまったのか。

本来であれば、追加料金が必要なら宿泊料金をそのぶん高く設定すれば済む話だが、ライバルホテルとの競争を考えるとそうはいかず、長年に渡り以下のようなバカげた戦いが繰り返されてきたのである。

たとえば Aホテルが宿泊料金を100ドルに設定してネット販売していたとする。そこにライバルの Bホテルが90ドルで対抗。Aホテルとしてはさらに安い80ドルにしたいところだが、それでは利益が出ないのでライバルホテルと同じ90ドルで売りたい。でも90ドルだとライバルホテルよりも安い印象を与えることはできない。

ならば「宿泊料金 80ドル!」と大きく表示しておいて、小さな文字で「リゾートフィー10ドル。予約時の今は不要です。ご到着時に徴収させて頂きます」としておけば、多くの利用者はリゾートフィーを見落とすので、ライバルに客を奪われることなく売上を確保できるというわけだ。

もしそこで Bホテルが同様な作戦に出て、「宿泊料金 70ドル、リゾートフィー20ドル」などとしてきたら競争は泥沼化し、さらに「宿泊料金60ドル、リゾートフィー30ドル」とエンドレスでリゾートフィーの値上げ合戦が続くことになる。

信じられないかもしれないが、実際にそんなバカげた競争がおこなわれており、当初20ドル前後だったベガスのリゾートフィーの相場は、今では50ドル前後が普通で、ホテルによっては宿泊費よりもリゾートフィーのほうが高いという日もあったりする。

閑散時期は宿泊費を大幅に下げるが、リゾートフィーは日々変動させるものではなく固定制が普通なので、宿泊費とリゾートフィーの逆転というバカげたことも起こってしまうのである。

利用者にとって「合計料金 90ドル」という表示も「宿泊料金50ドルとリゾートフィー40ドル」も違いはないわけだが、経営側にとってはぜんぜん異なって来る。

それはすでにふれた表示順で、利用者がエクスペディアなどの予約サイトで宿泊ホテルを探す際に「安い順」に並べると、「合計料金 90ドル」よりも「宿泊料金50ドルとリゾートフィー40ドル」にしたほうが上位にリストされるからだ。

その場合、予約サイトとしてはリゾートフィーを含まない価格で安い順に表示させている限り、「当社はリゾートフィーなんて知りません!」というスタンスで運営するしかなく、その予約サイト内ではリゾートフィーも含めてチャージするわけにはいかない。

わざわざ「宿泊費は予約時に徴収、リゾートフィーはチェックイン時に」と分けて請求している理由はそこにある。

まぁとにかくすべてが異常と言えるリゾートフィーではあるが、違法ではないのも事実。だからといって企業倫理が問われる不明朗な料金システムであることもまちがいなく、これまでにもしばしば論争になってきた。

それでも今まで禁止されることなく存続してきたわけだが、とうとうこのたび価格表示に関して当局からメスが入ったのである。

その内容は、「予約の段階において宿泊者が負担する総額をハッキリわかりやすく明記せよ」というもの。つまり予約時に払わなくてもよいリゾートフィーも、予約時にその存在を知らせなくてはならない。

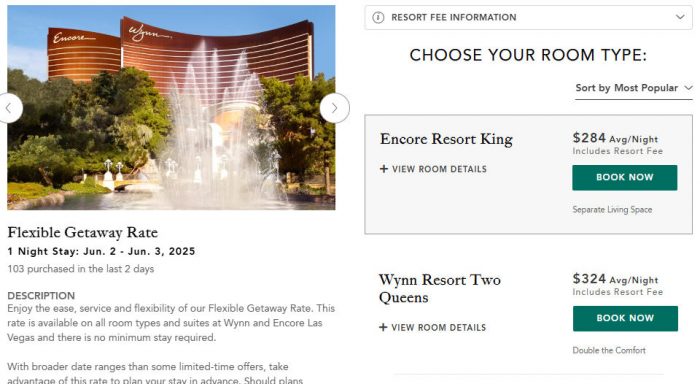

ラスベガスで人気の高級カジノホテル Wynn の公式サイトにおける予約画面のスクリーンショット。太字で表示されている宿泊料金($284 や $324)はリゾートフィーも含めた総額になっており、かなり良心的に改善されていることがわかる。

では今回の新ルールが利用者にとってどの程度の恩恵があるのか。

負担すべき総額に何ら違いがない限り金額的な恩恵はないわけだが、少なくともチェックイン時の「そんな話は聞いていない!」といったたぐいのトラブルが激減することは間違いないだろう。

それが利用者にとってのメリットになるのかどうかはともかく、リゾートフィーがこの世から無くなることを最終的な目標とするならば、今回の新ルールはゴールに向かって一歩前進といったところか。

ベネチアンホテルの公式サイトにおける予約画面のスクリーンショット。宿泊料金 $361 のみならずリゾートフィー $55 もハッキリ明記し、その合計金額 $416 を大きく表示していることがわかる。(ただしホテル税を含めていないのはやや不親切)

最後に、今回地元のテレビ局がふれていた余談を二つ。

ラスベガスではリゾートフィーという名称で呼ばれているが、他の都市では「ディスティネーションフィー」、「プロパティフィー」など別の名称も使われているらしい。

そしてそのメディアは今回の騒動に対して皮肉を込めて「ジャンクフィー」と呼んでいたのには笑える。まさにジャンクだ。

ちなみに今回 FTCが問題視しているのはホテル業界のリゾートフィーだけでなく、チケット販売業者などにおける隠れた手数料も対象にしているので、リゾートよりもジャンクのほうがふさわしいかもしれない。

もう一つ。トランプ大統領が連邦政府職員(日本でいうところの国家公務員)の大幅削減を公約に掲げていることから、すでにFTCの職員もかなり減ってきているようで、その結果、今回のリゾートフィー、いやジャンクフィーへの規制も監視が行き届かず、骨抜きにされてしまう可能性を心配する声もあるらしい。

はたして今回の規制が今後どのようにホテル業界やチケット販売業界を変えていくのか、大いなる関心を持ちながら成り行きを見守りたい。

コメント(1件)

11/20-24 エクスカリバーに泊まり、リゾートフィーが、約40000円請求きました。